「大数の法則とは何か」2023.3.10

●数学が大好きです(板倉聖宣)

板倉さんの言葉です。

私は数学が大好きです。大好きな数学がケガされることがイヤなんです。それで、みんなに嫌いになってほしくないのです。ぼくが好きな数学を、みんなが嫌いになっちゃうのはなぜか? くだらないことを教えているからです。つまり、数学には、いろいろな計算問題があるけど、あんな計算問題できなくてもいいんじゃないかと思います。

板倉「近似の数学・役立つ数学を(アリがタイなら倉庫59)」『たのしい授業』1998.1月号

では、どんな数学を教えればいいのか。私も「大好き数学」なので、悩んでしまう。

●役に立つ数学ー「大数の法則」はいかが?

「大数の法則」はどうだろう。『Weblio辞書』には、こうある。

確率論の基本法則の1つ。ある施行を何回も行えば、確率は一定値に近づくという法則。例えば、さいころを何回も振れば、1の目の出る確率は6分の1に近づくなど。

●板倉の「社会の科学」は、「大数の法則」を活用する

板倉『日本史再発見 理系の視点から』朝日新聞社1993, p.4、p.167

(歴史学者が)「知られている事実を次々と提示すること」が、科学好きの私のようなものには我慢がならないのである。...科学の話は「知っている事実」からではなく、「知りたい事実」から出発する。

日本史を〈理系の目〉=科学の目で見ようと思ったら、まずどんな史料に目をつければいいのだろうか。私はまず、数量的なデータに注目することが大切だと思う。...ところが、一般の歴史家は、数量的な事柄にあまり注意を払わない。

板倉研究法のそこに「大数の法則」が使われる。歴史学だけではない、〈コインと統計〉とか〈誕生日が同じ人がいる確率〉でも同様である。

●大数の法則の数学、どのくらい、どのような数が「大数」か

[問題2]

NHK,Eテレ『サイエンスZERO』「免疫でがんに挑め 最新報告!CAR-T細胞療法」2022.9.11放送より

⏩https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/episode/te/YXMJPG9Q35/

その番組では「CART細胞療法」について、次のように伝えている。

「白血病の患者30人のうち9割が寛解した」

[質問]

患者30人の結果で「CART細胞療法で白血病の9割が寛解(治る)」とNHKは言っている。30人の結果で「CART細胞療法で白血病の9割が寛解(治る)」と言っていいのだろうか。

これは ア. 言える イ. 言えない ウ. 何とも言えない。

↓ コロナワクチンの治験の話。「期待できる」と「薬として認可される」は別問題。

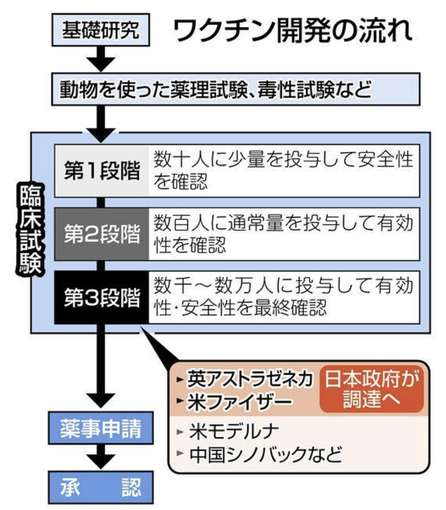

右の表を見てください。「ワクチン開発」には多くの行程がある。

「基礎研究」では、少人数のデータでも有効でも、「臨床試験」は別だ。

コロナワクチンの場合、「第3相」の治験では数万人に及ぶ投与が行われた。

つまり、統計データは「いくつ集めればいい」ではなく「状況に応じて、その必要数を集めればいい」のだ。

そのことに関連して、板倉さんは次のように言っている。

●再び、板倉さんの言葉

「大数の法則」ってのがあるでしょ。サイコロを十分な回数ふれば同じ確率になる、と。しかも「完全に一様」とかあって、実際には全然役立たないんだ。哲学的にはおもしろいんだけどさ。〈コインと統計〉では、1億枚出ているコインのうち100枚とか500枚調べればいいと、およそ普通で考える大数ではなく、小数だ。大数法則だか小数法則だか、わからないでしょ。

....「十分にお金が攪拌されている」という条件がつく。どうやって実証するかわからない。それは逆なんで「十分合っているから、十分攪拌されている」と。あれは「すごく合っているんだ!」とあきれちゃって「大数でなくていいんじゃないか(笑)案外小数だ」と。

板倉「近似の数学・役立つ数学を(アリがタイなら倉庫59)」『たのしい授業』1998.1月号