●板倉聖宣18才浦和高校2年の夏

板倉「幸福論」は魅力的だが難解である。高校生の板倉が哲学書を読み、人生について考えていたときの一編である。

今回『板倉聖宣,年譜と幸福論』を作成したのと併せて、じっくり読んでみた。「100分で名著」はNHKだが、10分で「名著.板倉幸福論」を(だいたい)理解できることを目指している。

ぜひ「幸福論」を読んでみてほしい。そんなときに、この文章(要約)は手助けになるだろう。

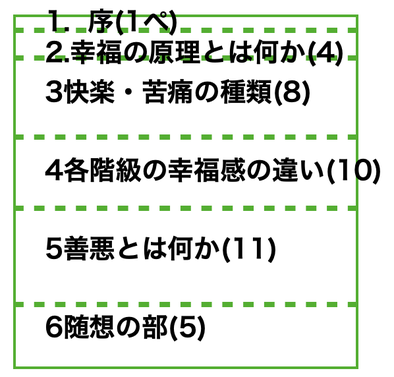

●「幸福論」の全体構成

全体で39ページほどの小論である。中心となるのは「3 快苦(快楽と苦痛)の種類」で、それを「10分類」している。

「4各階級の幸福論の違い」では5種類の階級の説明をした上で「自分自身」について述べている。

「5善悪とは何か」では、15才で終戦を迎えた板倉が、価値観の180度転換の中で「善」について考えている。

「6随想の部」では、4つの部分から成る。

(1)共産主義について

(2)WollenとSollenとMüssenと

(英語でwant, should , must)

(3)秩序を求めて

(4)今の私がめざす所

全体として板倉の「学問をめざす決意」が述べられている。

[板倉の青春時代]

1945(15才)4月 陸軍幼年学校(名古屋)入学

8月 終戦,家族の疎開先塩尻へ

10月 松本一中3年に編入学

1946(16才)12月 父,東京家再建,戻る

1947(17才) 1月 本郷中学へ

4月 浦和高校1年入寮

1948(18才) 浦和高校2年通学

8月 「幸福論」を書く

●幸福の原理

1 序

2.幸福の原理とは何か

・我々人間は、幸福という原動力によって動かされている。

・より快であり、より少なく苦である方向に我々は必然的に行動する。

(解説)

→この原理が小論すべてを貫く。

板倉「幸福論」は、ベンサム『功利論』(1789)が元になっている。 田制滑太郎訳「功利論」『世界大思想全集』24、春秋社1928、他の訳の書名は『立法と道徳の原理序説』、『世界の名著 (49)ベンサム/J.S.ミル』中公バックス,1979にも収録。

ベンサムのその書には「原子」「エピクロス主義」という言葉も綴られており、「原子論に基づいて書かれた」と言っていいだろう。

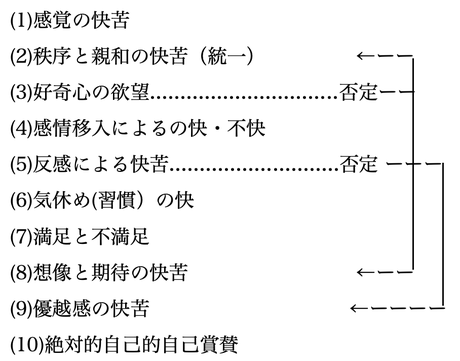

●3.板倉の快苦10分類

右(→)は、板倉が書いた10分類である。

(3)と(5)に「否定」とあるのは、「独立して存在するか疑わしい」ということで、「(3)は(2)か(8)に」「(5)は(9)に」含まれるかもしれない、というのである。

マズロー(1908-1970)というアメリカの心理学者がいる。その「マズローの欲求5段階説」を初めて見たとき私は「 板倉の[快苦の10分類] とそっくりではないか」と思った。

下に、2つを並べて、ピラミッドにしてみる。

この分類では、上に行くほど「快楽が大きい」ということだ。

たとえば「(5)反感,嫉妬,優越」には「いじめをする気持ち」が含まれる。いじめている子どもたちには、それより上の快楽を味わえるようにしてやればいい。

いちばん上は、板倉さんが生涯ずっと追い求めてきた「(10)絶対的自己的自己賞賛」である。

「板倉とマズローが似ている」というのは、必然かもしれない。ともにエピクロスからの「功利主義」を元にしているからである。

(ここまで読むことができれば「小論の全体像はつかめた」と言っていいだろう。次の段落からは哲学的、思弁的でむずかしい。あきらめないで続けて読んでほしい)

wikipedia "Abraham Maslow" より

●「4.各階級の幸福感の違い」と「私自身」

1.宗教家、2.政治家、3.農夫、4.会社員・工員

5.個人事業家...商人、小工業者、自由労働者 6.私自身

(6)私自身の「人格主義」=汝が生涯、最も幸福であるように行動せよ →最大多数の最大幸福の原理

(解説)

18才板倉は「どの職業につくか」を比較して考えているのだろう。そしてどの職業につくにせよ「最も幸福に行動せよ」と書く。それは板倉だけではなく仲間をも巻き込んでである。ベンサムの「最大多数の最大幸福の原理」が出てくる。

●「5.善悪とは何か」

この章は6つの部分から成る。

「1最大多数の最大幸福/2道徳的人格/3幸福はどのように獲得するか/4動機と意向/

5動機の善悪の傾向/6善への傾向、多き第1は「絶対自己的自己賞賛」

戦争体験で、板倉の「道徳」が180度転換してしまった。「道徳=どう考えればいいか」はその世代すべての大問題だったのだろう。

(1)最大多数の最大幸福の原理 いかにすれば、我々全体が一番多く幸福になるか

(2)道徳的人格

善という名称を用うるとしたら、他人の幸福を増すこと、普遍的な愛は善

✖️人々は悪しき教育の結果により枝葉の道徳のみを学んで、善悪を判定

◎一切の目的が幸福 物的幸福感とともに感情の幸福感

(3)幸福をどのように感じて判断するか(獲得するか)

a快苦の本能的なるものは習慣的必然的.........環境によって強く傾向づけられる

b理性的なるものは自由

内的要素(自ら将来の幸福について考えること) ..... ある努力。一度その習慣が身につけば、

かえってこれを破るのが困難になるのである。→ 既成道徳

主に幸福にならせるのは変化であり、進歩である。想像し期待し努力すること

(4)「動機」と「意向」とは違う

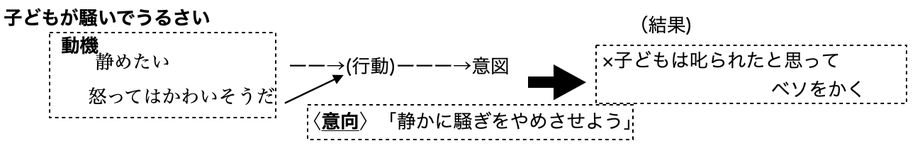

たとえば「子どもが騒いでうるさい」「止めたい」「でも子どもが泣いてしまった」とする。図式にすると下のようになる。

●動機は「欲望(必然)の現れ」 → 「欲望」に善も悪もない

●意向は、自由が含まれれば善悪が存在し得る。

●善とは 人々の幸福を与えるものでしかない。

◎ 善い意向とは善い結果になる意向である。

●動機は「欲望(必然)の現れ」 → 「欲望」に善も悪もない

●意向は、自由が含まれれば善悪が存在し得る。

●善とは 人々の幸福を与えるものでしかない。

◎ 善い意向とは善い結果になる意向である。

●我々は意向、いや動機にも「結果と遊離した善悪」を考えたがる。

✖️「結果は悪かったが、 動機は善だった」

←そんなことはありえない!!!

(解説)

戦争犯罪者は「結果は悪かったが、動機は善だった」のか。「そんなことはない」と板倉なら言うであろう。

教育でも「子ども中心の授業をしよう」という動機でも、子どもたちに「楽しかったかどうか」を聞かない。

板倉の「結果主義」は、この小論で明確であり、ここが出発点であると言っていい。

●「動機の善悪」がもしあったとしたら

①その快楽の結果として〈他の人々の幸福を引き起こす〉

②理性的な動機(善悪の動機) 泥棒をしたい→「いけない」という動機が強烈なとき犯罪が止まる。

(5)「動機」と「意向」への傾向

一番善き結果を生み出す傾向ある動機→ 「絶対自己的自己賞賛」の欲望による意向

(聖書の)アブラハム→「この賞賛の対象が神(1)か、人格者(2)か、最大多数の最大幸福(3)か」

(6) 善への傾向。多き第1は「絶対自己的自己賞賛」だが、いろいろある

善は? (10)絶対自己的自己賞賛 /(4)好意の喜び / (9)優越感 / (7)満足とか想像期待

(2)秩序、親和 / (1)五官より感受する感覚

自分と他人の幸福は時間的にも反するものではない

↳自分の幸福を増してより能率的に人の幸福を増すのが大切

一般的なる「快楽説に対する非難」→批判は数多い

●随想の部

この章は4つの部分から成る。

(1)共産主義 (2)WollenとSollen と Mussen (What Shall Must)

(3)秩序を求めて (4)今の私がめざす所

(1)共産主義

「共産主義に対して反対」だ。教養ある人にはよかろうが、人民には好ましくない。

ただ私は最近、丸山眞男の本 『ソヴェートの市民生活』(アテネ文庫1948)を見て喜んだ。「これなら私の理想となし得る」

ただし共産党の行動の仕方が少し気に食わぬ。私は共産主義の外にあってそれを批判していきたい。

(2)WollenとSollenとMüssenと (英語でwant, should , must)

道徳的行為は本来、喜びを持つこと。Wollen→Sollen→Müssenとしてつながりを有しているが常、Wollenへまで帰るべき。

(3)秩序を求めて

数学のように、秩序的に世の中のことを解きたい。「普遍的精神統一的」「秩序的」「総合的」あるいは「幾何学的精神」→頭から離れない。この探究欲をはっきりとつかみたい。

(私は)何をなそうとし、何に力あるかを明らかにしたい。これを求むるこの欲求自体が真理的精神。世界は上記の原理に基礎づけられ、他の現象の法則も簡単である。 普遍と秩序と統一 ! これを求むるこの欲求自体が真理的精神。 自同律 (矛盾律) /理由律 (根源律)/因果律/普遍欲/秩序欲

「真理探究欲とは秩序欲」「矛盾を除かんとする欲求」である。

この(3)は難解だ。数学のわかる友人は、ここに書かれる内容は「記号論理学の基本法則だ」と言う。

ただ板倉が言いたいのは、最後の「真理探究欲とは秩序欲で、矛盾を除かんとする欲求」であると思う。

●最後は、熱い詩で、しめくくる

(4)今の私がめざす所

有用でなくとも、今は楽しみたい。

学ぶ、秩序の世界は漸々と開ける。より統一的になる人の行動は複雑 → 功利論に立つ。

平等という思想を持つ → 自らを他と同様に扱わんとする

社会の不秩序を見て苦しく思う

学問は広い / 人間社会は複雑すぎる / 自然は静かであり、真面目

自分さえ秩序を求めていけばよい。

人間は勝手 秩序 秩序!

これこそ、 私の身をまかせ得るところである。

ーこれだけのことを書いて落ち着く。なんとなく頭が整理されたのだ。ー