●1 「数学は学問の女王である」

ドイツの数学者.物理学者.天文学者、ガウス(1777-1855)は、「数学は学問の女王である」

と言った。それでは「王」は、たぶん「物理学」であろう。数学は、物理学とかがあることによって意味を持つと言っていいかもしれない。

前回、Iさんが大阪で数学を発表したとき、最後にOさんが

「その数学が何に役立つかを加えてほしい」

と言った。あるいは、同じ論文をIさんが、身近な友人に見てもらったら

「これのどこがおもしろいの」

と言われたらしい。数学というのは、世間的には、なかなか肩身の狭い存在かもしれない。

●2 おもしろい本があった

紺野大地・池谷裕二『脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか』という本を読んでいる。「脳」と「人工知能」とを比較して論じている本でおもしろい。

その中に「〈意識〉についての最新理論」という項がある。

●3 〈意識〉とは

〈意識〉という言葉は、「〈意識〉を失った」「あの人は〈意識〉が高い」などと使われる。国語辞典には

「自分が現在何をやっているか、今はどんな状況なのかなどが自分でわかる、心の働き」

とある。この定義には〈心〉という科学(医学)的ではない用語が入っている。

●3 〈意識〉を測定したい

アメリカの精神科医、ジュリオ・トローニ(1960-)は、〈意識〉の問題に取り組んでいる(「統合情報理論 IIT」)。

トローニは、ある患者が「植物人間」なのか、そうではないのか、の判定の問題に取り組んでいる。何とかして、脳波の測定で判定できないかと考えているのである。

そのためには、まずトローニは、〈意識〉を科学的に定義しなければならない。

●4 〈意識〉を数式化した

まずトローニは、〈意識〉という主観的な言葉を、次のように科学的に定義し直した。

「対象物が『豊富な情報』を有しており、かつそれらが統合されているとき、その対象は意識を持つ」

そして、「Φ(ファイ)」という値を数学的に計算して、「Φ値が大きいものに意識が宿る」と定義している。

次にトローニは、次のように仮説を立てる。

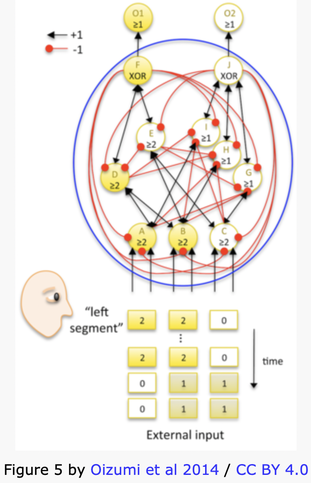

この定義に従うと「大脳は、非対称で複雑なネットワークであり十分に豊富な情報を統合することができる」(p.104)ので「Φ値が大きい」、しかし「肝臓やデジタルカメラは、独立した構成要素が複数集まっているだけなので、情報を統合できず」(p.104)なので「Φ値が小さい」ことになる。 ⏩pooneilの脳科学論文コメント(吉田正俊)→

●5 〈Φ値〉は測定できるか

それについては、トノーニの著書『意識はいつ生まれるのか』亜紀書房2015、に次のように書かれている。

第5章にて、ようやくΦ理論(正式には「情報統合理論」と著者らが呼ぶ理論)がどういうものであるかが解説される。.....実際の脳の Φを厳密に測ることはほとんど不可能だが、著者らはΦを間接的に測る方法として、TMS(脳を磁気的に刺激する手法)と脳波測定を組み合わせた実験を行っている。(⏩R. Maruyamaのツイート「重ね描き日記」より)

コンピュータについてトローニは「〈現状の人工知能に意識が宿ることはない〉と考えているようです」(p.107)、ただ「未来のコンピュータにより生まれる人工知能には、意識が宿る可能性があるかも」しれない。(p.108)

●6 まとめ

トローニの方法は、まず「定義」し、「仮説」を立て、「数式(モデル)」を作る。そして「測定」する。まさに「仮説実験的認識論」の過程を踏んでいる。

さらに「数学」と「医学」とのコラボレーションも、みごとに表れているように思う。これからの発展で、ちゃんと測定できるようになり、数式化ができれば、それを人工知能に打ち込むこともできるだろう。

いかがであろうか。