●マスコミで話題の健康法は信用できるか

健康法については、世の中に「耳にタコができるほど」溢れかえっています。どれを信じたらいいのかわかりません。

ある医者は次のように言っています。

マスコミで話題の治療法は、たいてい、「根拠がない」とか、「かえって害になる可能性がある」とかの(臨床医の間での)評価が多いように思います。 ( )は井藤が補う

そうやって、どれも信じずにいると、不健康のまま月日が過ぎていってしまうような気もします。どうしたらいいのでしょう。

各臨床医の学会が出している『ガイドライン』は、原因、診断、治療などについて、エビデンスをもとに、書いてあって、かなり「信用」できると思います。

でも、私が、患者として病院に行くと、ある整形外科の医師は「確実なこと」ばかり言って「じゃ、私はどうしたらいいの」と思ってしまいます。そうやって、どれも信じずにいると、不健康のまま月日が過ぎていってしまうような気もします。どうしたらいいのでしょう。

そんなとき、マスコミがすすめる本が「はっきり」と書いていると、つい信じてしまうのです。

「医師の話」と「マスコミ推薦書」とのジレンマの中、私たちはどうすればいいのでしょう。

●「一次近似」は、どうでしょう。(数学的に考える)

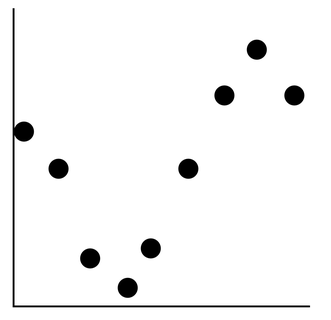

ある人の血圧が、右のように日々、変化していたとします。それをどう考えればいいのでしょう。

「わざわざ病院に行く必要はない」のでしょうか。

「病院に行くべき」なのでしょうか。

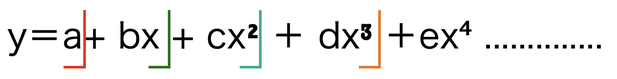

数学で、「一次近似」「二次近似」....という方法があります。曲線を、近似の数式でおきかえるのです。

すべての曲線は、次のような数式で近似できます。

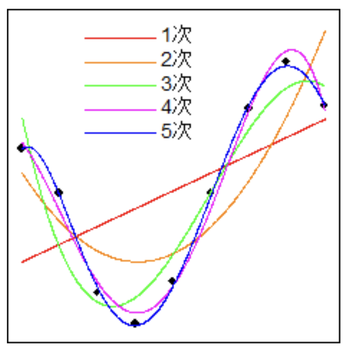

その曲線を近似するとき、どこまで使うかで「一次近似」「二次」「三次」.....と、どんどん細かい近似になっていきます。

右の図は、それを表します。「最小2乗法」という方法を使っているそうです(井藤は数学的にはよくわからない)。

⏩https://inak-eng.jp/2020/06/04/最小二乗法による2次元データの曲面近似/

他に「テーラー展開」とかもありそうですが、よくわかりません。

ともかく、どこまで近似してものごとを考えるか。

血圧ならば、一次で考えれば「上昇傾向」

二次三次で考えれば「日々変化」

になります。

●誤差の話

板倉談「そんなことやっていたら、寿命がいくらあっても足りないよ」

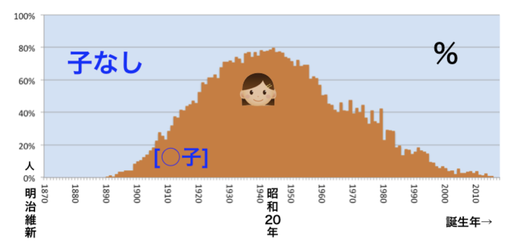

私は、「女性名の歴史」を研究しています。特に、〈子のつく女性名〉の変遷です。

数万人のデータをもとに、右のようなグラフを描きました。

「〈子のつく女性名〉は1900年前後に始まった」と結論づけようとしました。

でも困ったことがあったのです。1890年以前に庶民の中に「数名の〈子のつく女性名〉があったのです。

そのとき、板倉聖宣さんは次のようにアドバイスしてくれました。

君、そんなことをやっていたら、寿命がいくらあっても足りないよ。

それは誤差論も問題なんだ。数名は無視しないといけないんだよ。

いかがでしょう。我々、庶民は、健康問題も「いろいろな近似」で考えていくのも良いかもしれません。