井藤伸比古著、板倉聖宣・吉村七郎監修『エネルギーと環境』(小峰書房、2002)

目次

(エネルギーってなあに)

1⚫︎エネルギーってどんなもの?

2⚫︎何がくらしを便利にしたか?

3⚫︎仕事をする能力「エネルギー」

4⚫︎もしも電気がなかったら

(どのくらいエネルギーを使っているか)

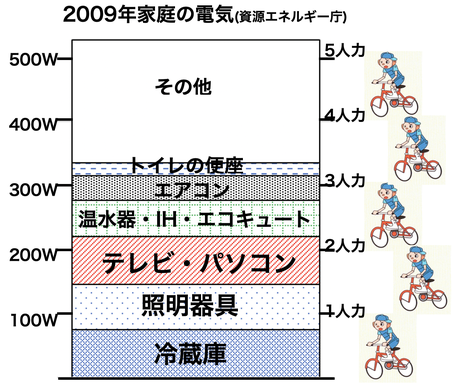

5⚫︎人力自転車発電機

6⚫︎テレビがついた

7⚫︎あなたの家ではどのくらい?

8⚫︎日本人1人あたり900W

9⚫︎電灯はいつ頃から?

10⚫︎私たち1人1人には、何人めしつかいがいるか

(エネルギーの使いすぎ問題)

11⚫︎自動車と人体のだす二酸化炭素の量は?

12⚫︎二酸化炭素と地球温暖化

13⚫︎「原子力発電」がのこすもの

14⚫︎「水力発電」がのこすもの

(エネルギーの未来)

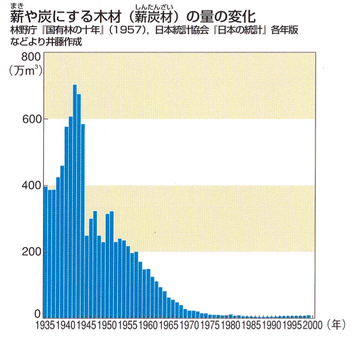

15⚫︎エネルギーの過去と未来

16⚫︎期待される新エネルギーたち

17⚫︎エネルギー効率を高める

自動車は「ハイブリッド/水素/電気」

18⚫︎究極のエネルギー=太陽

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1⚫︎エネルギーってどんなもの?

[質問1]

あなたは「エネルギー」というと、どんなことを思い浮かべますか。

みなさんは「エネルギー」ということばを、ふだん、どんなときにつかいますか?

「からだにエネルギーがいっぱいで、活発」

「勉強にエネルギーをつかおう」

こんなふうに、人のもっている元気さを「エネルギー」ということばで、私たちはあらわしています。

科学者は、「エネルギーとは仕事をする能力」といっています。つまり、人間だけでなく、動物でも機械でも、何でも仕事することのできるものはすべてエネルギーをもっているのです。

そんなエネルギーは、運動、熱、光、電気など、いろいろなすがたに変身します。たとえば人のからだでいえば、食べ物がもっているエネルギーが「動くエネルギー」や「からだの熱のエネルギー(体温)」にかえられるのです。

ところで、人間のからだは、馬や牛にくらべて、小さなエネルギーしかだすことができません。しかし人間は、自動車や電気器具などの機械を発明することで、どんな動物よりも大きなエネルギーを利用することができるようになりました。飛行機で鳥よりはやく飛ぶことだってできます。夜でも明るく生活できるし、気候のきびしい夏や冬でもエアコンで快適にくらすことができるのです。

でも、そのためにおこってきた問題もあります。この本では「エネルギーの便利さ」とあわせて、今のくらしでつかっているエネルギーのためにおこってきた環境と資源の問題を、みなさんといっしょに考えていきます。

2⚫︎何がくらしを便利にしたか?

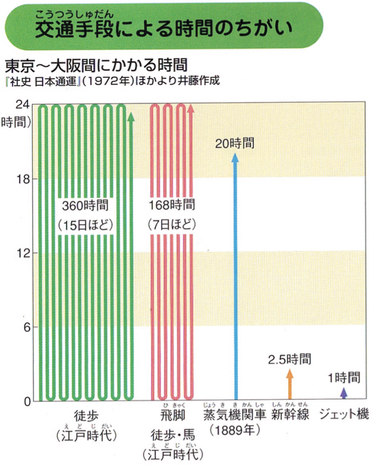

右の表を見てください。これは「東京から大阪までいくのにかかる時間」をあらわしたものです。歩いていけば。10日以上かかった距離を、今は新幹線で2時間版でいけます。飛行機なら1時間です。今はこれだけ便利になったのです。

[質問2]

そんな現代を便利にしたものは、いったい何でしょう。

3⚫︎仕事をする能力「エネルギー」

右のグラフを見てください。これは、前ページの

グラフにでてきた交通手段ごとの速さ(時速)をあらわしたものです。「蒸気機関車」「新幹線」「ジェット機」というものが次々にあらわれて、現在を便利にしたのです。

しかし、別の見方もできます。これらのものは「石炭」「電気」「石油」といったものをつかって動いています。ですから、こうした「石炭・電気・石油といったものがくらしを便利にした」ともいえるでしょう。

ものを運ぶなどの「仕事をする能力」を「エネル

ギー」といいます。人間もエネルギーをもっていますが、「石炭・電気・石油」などは仕事をするものですから。エネルギーを持っていることになります。「天然ガス」「太陽」「地熱」「水の流れ」なども、うまく使えばエネルギーとして利用できます。

4⚫︎もしも電気がなかったら

多くのエネルギーのなかで、今の私たちの生活にいちばん身近なエネルギーは電気エネルギーです。

今、私たちの生活に「電気」はどのくらい必要なものでしょう。もし電気がなかったら、私たちの生活はどうなるのでしょう。

工作くん 電気がなかったら、ゲームができないし、テレビだって見られない。

えりちゃん 電気なんかなくてもいいもん。自然がいっぱいあったほうがいいもん。

さあ、どうでしょう。今、私たちの生活に「電気」はどのくらい必要なものなのでしょう。それを考えるために、次の問題を考えてみてください。

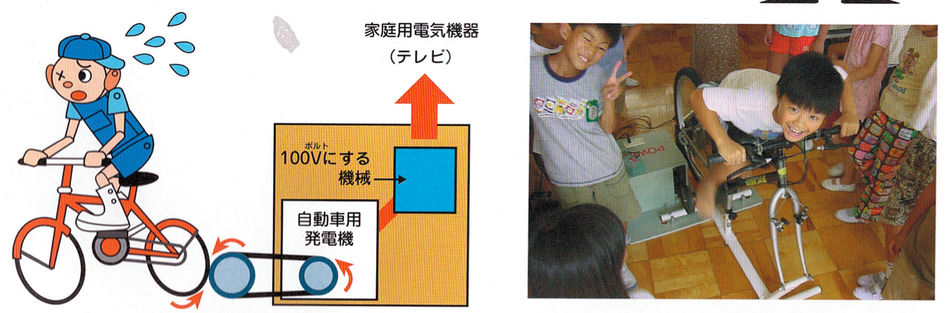

5⚫︎人力自転車発電機

[問題1]

自転車には発電機がついていて、自転車をこぐと、ライトをつけることができます。そこで「人間が自転車をこいでおこすことのできる電気(人力発電)」と「私たちが毎日使っている電気」をくらべてみることにします。

人間1人が自転車を力いっぱいこいだら、最大でどのくらいの電気をおこすことができるでしょう(自転車は前にすすまないように固定して、おきた電気は、ふつうの電気器具が使えるように100Vに直します)。

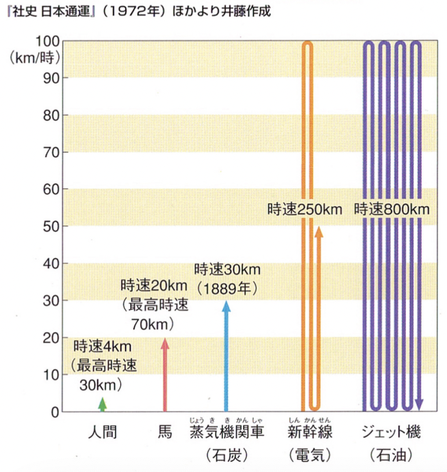

ア. エアコンが動くくらい(1000W)。

イ. テレビがつくくらい(100W)。

ウ. テレビゲームが動くくらい(10W)。

「ワット」というのは、もともと人の名前です。蒸気機関を発明したイギリス人ジェームス・ワット(1736-1819)の名前を元にしたものです。

電気代は、100Wを1時間使う(W時)と、20〜30円(家庭用の場合)になります。みなさんも、できたら自分の家の電気器具のW数を調べてみましょう。

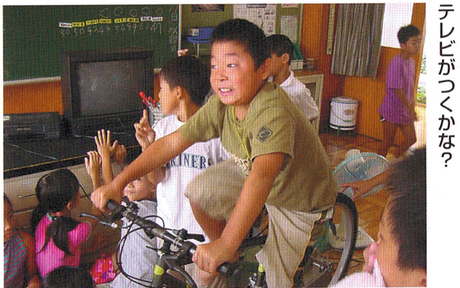

6⚫︎人力自転車発電機で、テレビがついた

工作君のクラスでは、人力自転車発電に朝鮮しました。

自転車をこいでおこすことができる電気は、ちょうど小さいテレビをつけることができるくらい(100Wほど)」でした。

工作君は、20秒間テレビをつけることができました。えりちゃんも、1〜2秒間テレビをつけることができました。

あなたの家では、ふだん電気をどのくらい使っているのでしょう。もし、あなたの家で使っている電気を「人力自転車発電(1人で100W)」でまかなうとしたら、何人くらいの人に自転車をこいでもらわないといけないでしょうか。

[問題2]

「人力発電機で100Wの電気をずっとつづけて起こすことができる人」が1人いたとします。この人が24時間休みなく自転車をこいでおきる電気を「1人力(にんりき)」とすると、あなたの家で使っている電気は「何人力」分くらいでしょう。

ア. 1人力くらい。

イ. 5人力くらい。

ウ. 30人力くらい。

エ. もっと多い。

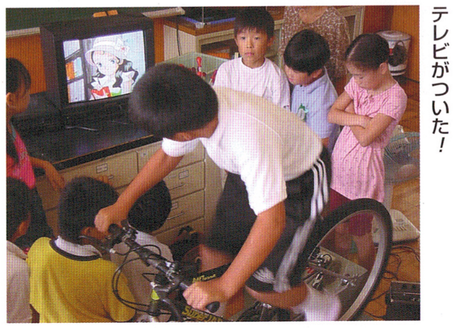

7⚫︎あなたの家ではどのくらい?

みなさんは、下のような「電気料金のお知らせ」の紙を見たことがありませんか。これは「1か月に電気をどのくらい使ったか」を電力会社が知らせる紙です。

それが見つかったら、使った電気の量を720で割ってみてください(1か月=30日×24時間=720時間)。それが「1時間平均で使っている電気の量」です。

下の家は「396kWh」ですから、1時間あたり「0.55kW=550W」です。つまり、この家で使っている電気を、自転車で起こそうとすると「 5人に24時間休みなく自転車をこぎつづけて」もらわないといけません。

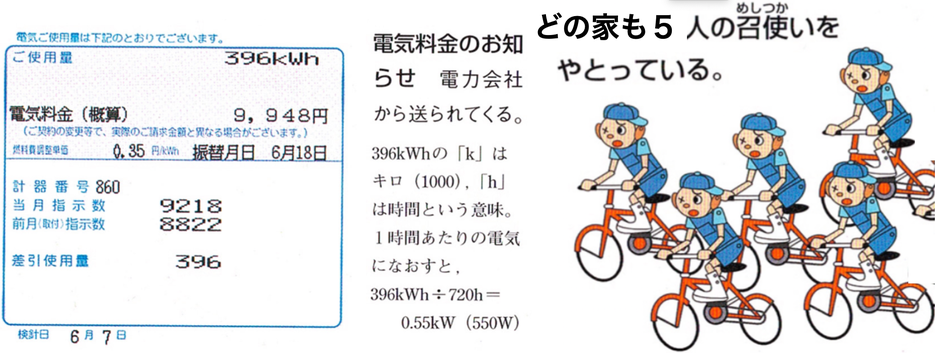

実は現在、家庭で使われている電気の平均は、この家とほぼ同じくらいの500W(5人力)です。それだけの電気を24時間1か月休みなく、日本中の家庭が使っているのです。

いちばん電気を使っているのは冷蔵庫です。毎日24時間使っています。テレビやビデオなども「待機電力」といって、電気を流し続け、リモコン1つでつくようになっています。

それらをあわせると、知らず知らずのうちにつかっている電気がけっこうあるのです。(エアコンや照明器具は、省エネ化されつつある)

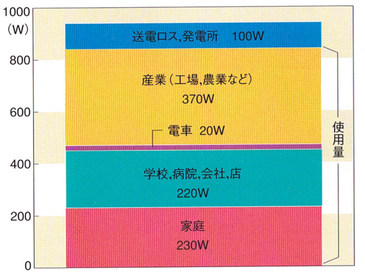

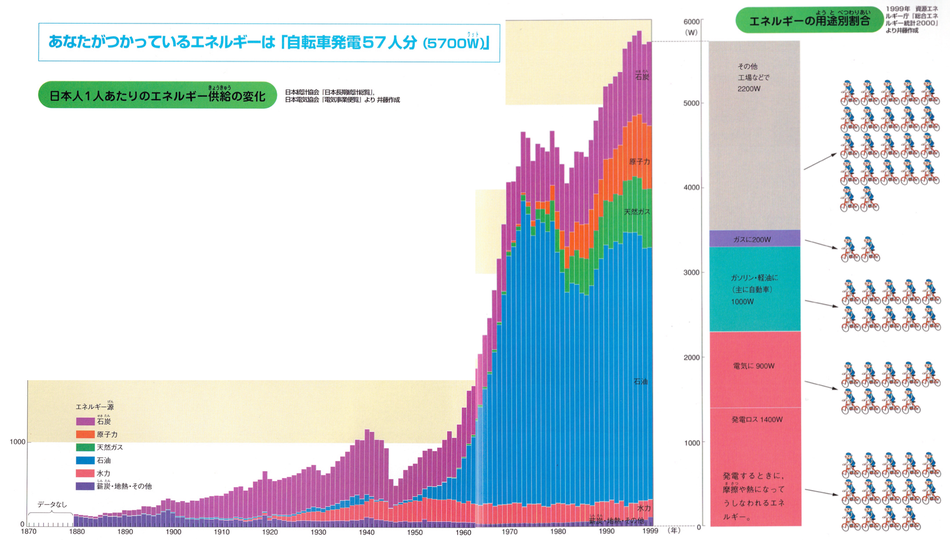

8⚫︎日本人1人あたり900W

家庭のほかに、工場や会社、学校などでも電気を使っています。その分もふくめると、日本人1人あたりがつかっているエネルギーは、昼も夜も平均して「900W」です。

もし、これだけの電気を「自転車発電」でおこすとなると、1人あたり「9人力」が必要です。

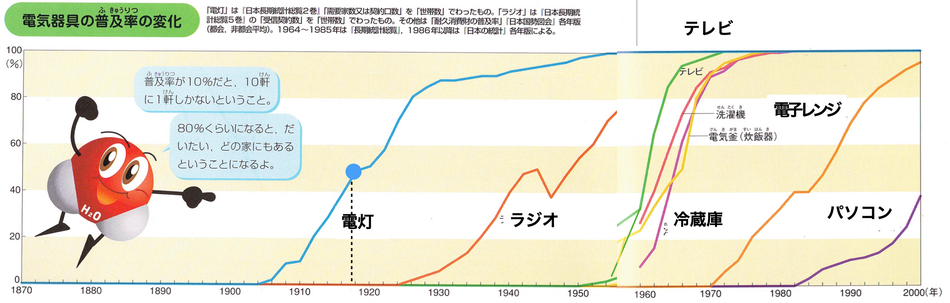

9⚫︎電灯はいつ頃から?

[問題3}

今は、どこの家でも夜になると電灯がつけられて、明るく照らされています。それでは、日本の半分以上の家に電灯がついたのはいつごろだったでしょう。

ア. 1900年ころ(明治の時代)。

イ. 1915年ごろ(大正の時代)。

ウ. 1930年ころ(昭和初期の時代)。

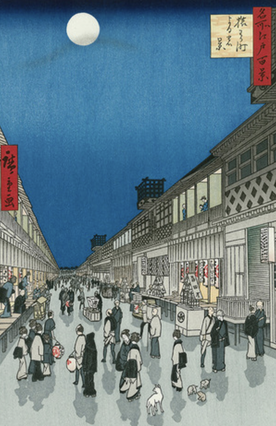

江戸時代のまち(歌川広重の浮世絵)→

上のグラフを見てください。電灯の普及率が50%をこえるのは1915年から1920年ころです。

10⚫︎私たち1人1人には、何人「召使い」がいるか

[問題4]

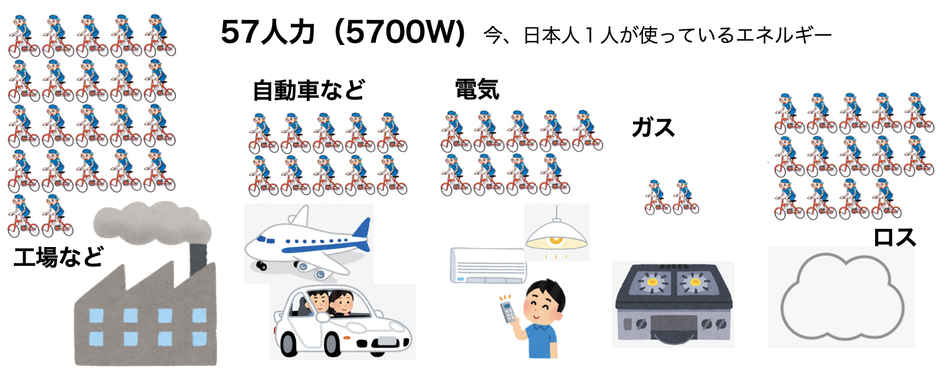

それでは、現在、日本で使われている「全エネルギー」は、1人あたりどのくらいになるでしょう。もし、そのすべてを「自転車発電」でおこなったとしたら、何人力(何人分)になるかで考えてみましょう。

ア. 50人力くらい。

イ. 500人力くらい。

ウ. もっと多い。

1工作君...やっぱり便利って、いいなあ。エネルギーのおかげだなあ。ーーーーーーーーーーーー→

3工作君...エネルギーは生き物じゃないし、目には見えないものだから、だいじょうぶだよ。

ーーーーーーーーーーーー→

2えりちゃん....でも「こんなにエネルギーを使ってもいいかなあ」と私は思うわ。このまま、どんどんエネルギーを使っていったら、地球上はエネルギーでいっぱいんなっちゃうよ。

←ーーーーーーーーー

4えりちゃん...だけど、エネルギーを使った後に、何か悪いことが起きるんじゃないかな。

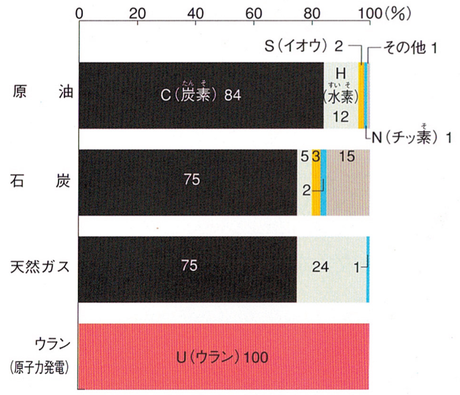

「エネルギーを使った後のこと」を、原子で考えてみることにしましょう。

右のグラフを見てください。これは「現在、日本でたくさん使われている3つのエネルギー源がどんな原子でできているか」をあらわしています。

このうち「原油」「石炭」「天然ガス」は、燃やしたときのエネルギーを利用しています。

「ウラン」は、「核分裂」をしたときのエネルギーを利用しています。

これらが燃えたり、核分裂したりすると、これらの原子はどうなるのでしょう。

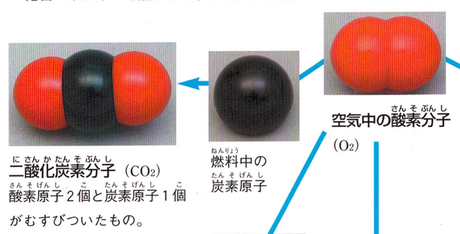

黒は「炭素」です。「炭素」は、燃えると「酸素」と結合して、「二酸化炭素」になります。

11⚫︎自動車と人体のだす二酸化炭素の量は?

[問題5]

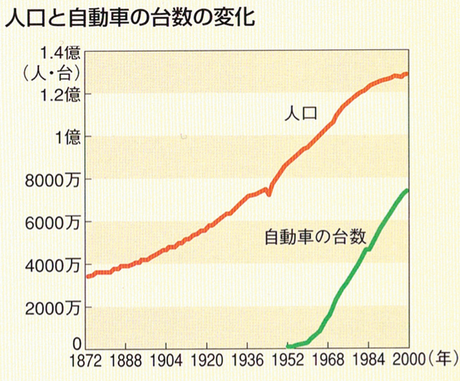

現在、日本には7000万台ほどの自動車があります。日本の人口の2/3ほどです。

それでは、自動車(7000万台)と、人( 1億2000万人)の出す二酸化炭素の量とを比べたら、どちらが多いでしょう。

ア. 自動車の出す二酸化炭素の方が多い。

イ. 人の出す二酸化炭素の方が多い。

ウ. ほぼ同じ。

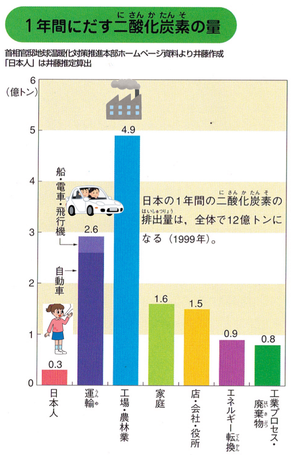

右のグラフを見てください。出している二酸化炭素は

日本人→0.3億トン 自動車など→2.6億トン

つまり、「自動車の方が人より9倍多い」のです。

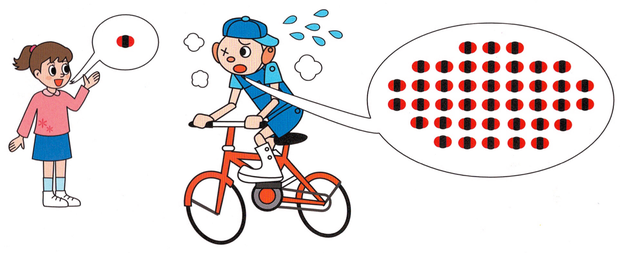

下の絵を見てください。出している二酸化炭素を

「人」と「人以外」とで比べると「人以外」は「人」の40倍です。

12⚫︎二酸化炭素と地球温暖化

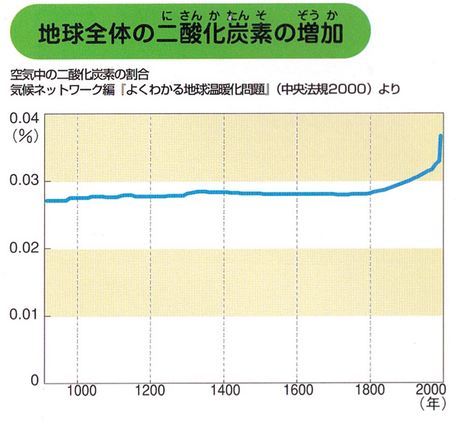

地球全体の二酸化炭素の量は、増え続けています。その増加は、困った問題をひきおこしています。それは「地球温暖化問題」です。

「空気中の二酸化炭素が増えると地表の温度が上がってしまう」というものです。

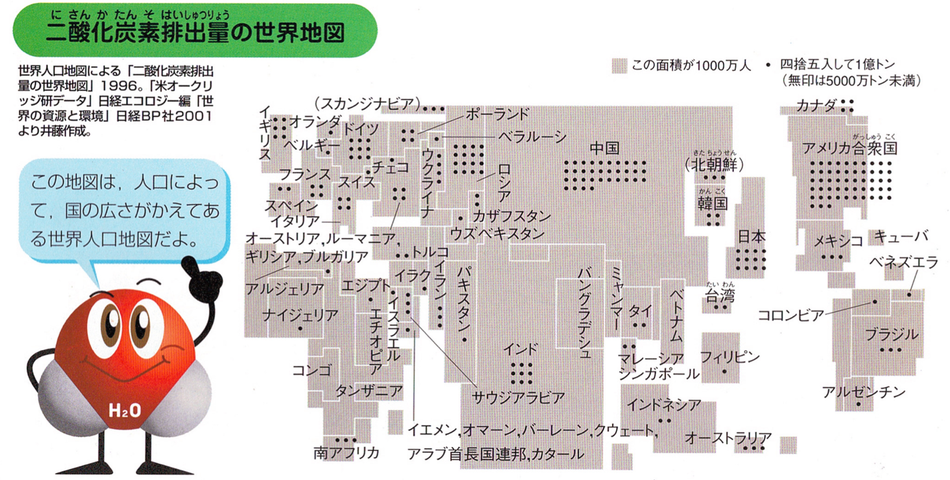

二酸化炭素の排出量は、国別に見ると次のようになります。(2020,キッズ外務省より)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/co2.html

1中国 2アメリカ 3インド 4ロシア

5日本 6ドイツ

[問題6]

二酸化炭素の排出量は、中国が1位です。 2アメリカ 3インド

4ロシア 5日本 6ドイツと続きます。

しかし面積で見ると、中国は日本の25倍もあります。

それでは「面積あたり」で見たとき、上の6か国の中でいちばん二酸化炭素を出している国はどこでしょう。

ア. 日本

イ. 中国

ウ. その他

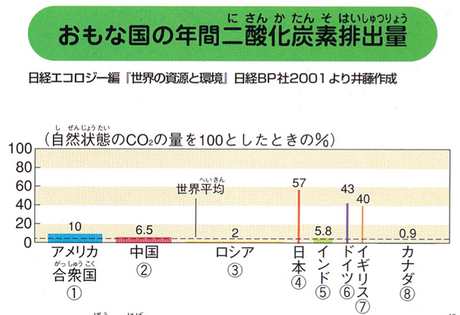

右のグラフを見てください。面積あたりで見るといちばん多くの二酸化炭素を出している国は日本です。

これを見ると「日本には煙突があるかのように二酸化炭素が出されている」と思えるのですが、いかがでしょう。

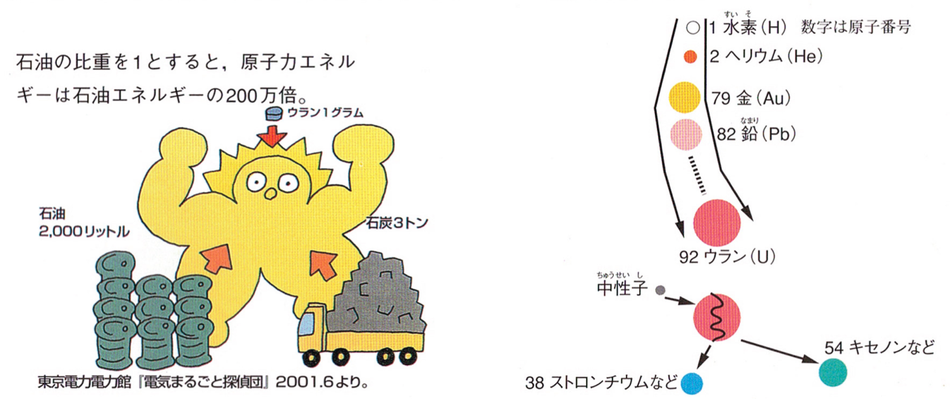

13⚫︎「原子力発電」がのこすもの

ーー二酸化炭素のかわりに核廃棄物(放射性廃棄物)をのこす原子力ーー

自然界でいちばん重い原子は、ウラン(ウラニウムともいう)です。これ以上重い原子もありますが、それは人間が人工的につくりだした原子です。とても重いので、衝撃を与えると壊れてしまいます。そのとき、大量のエネルギーを出すのです。それは「石油エネルギーの200万倍(重さで比較)」です。

しかし壊れた後がたいへんです。放射性物質が残ってしまうのです。それをどうやって処理するかが解決されていません。また

原子力発電所に事故が起こったときは、さらに大変です。2011年3月11日、福島第一原子力発電所で事故が起こりました。周辺地区の立ち入り禁止が続きます。

14⚫︎「水力発電」と「水車」

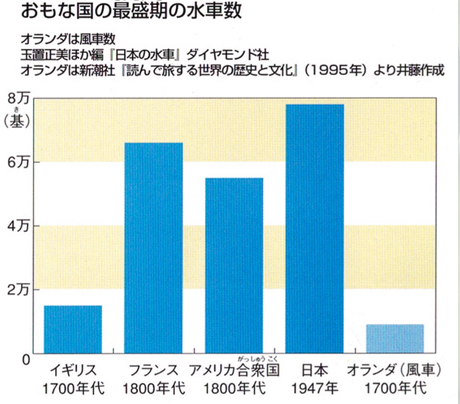

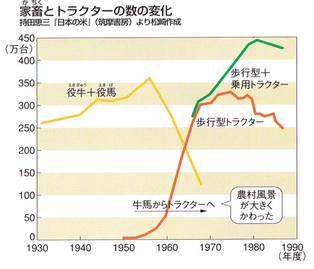

ー川の水をたくさん利用してきた日本人ー

水車が日本の工業をささえていた時代がありました。それは,1950年ころまでの時代です。「製糸(蚕のまゆから糸をつくる)を中心とする繊維工業でも、おもに水車が使われました。

水車は、1942年に7万8000台ありました。この数は、今でいえば「ガソリンスタンド」の数とほぼ同じです。

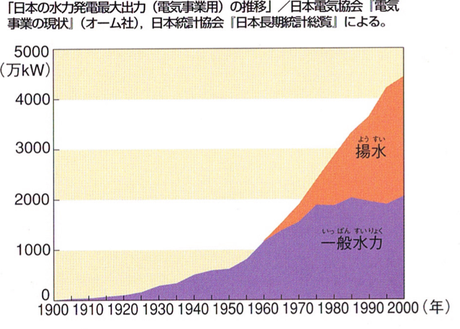

現在は、水力発電の中で、特に「揚力式の水力発電」が活躍しています。それは、「夜あまる電気で水をダムにくみあげ、たくさん電気が必要な昼間に水を落として発電する」というしくみで、大きな蓄電池の役目をしているのです。

現在、揚力発電は、日本の水力発電設備のほぼ半数を占めています。

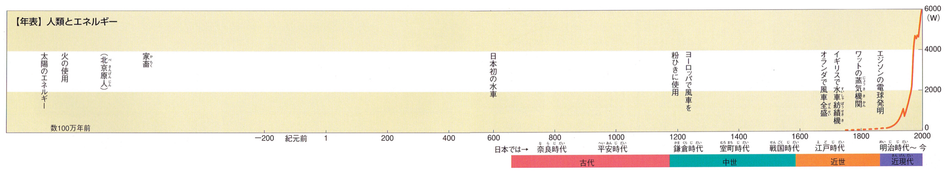

15⚫︎エネルギーの過去と未来 エネルギーをつかう量がこのまま増えすぎると、地球がこわれる?

上の年表を見てください。人間がどのようにエネルギーを活用してきたのでしょう。

1 太陽エネルギー

2 火のエネルギー

続いて→3、4

3家畜のエネルギー

4薪(まき)や炭のエネルギー

16⚫︎期待される新エネルギーたち

1植物や動物の利用(バイオマス) 2ゴミ(廃棄物)発電・熱利用

3自然エネルギー(太陽光、風、水、地熱)

(ゴミ以外の4つに「水力」を加えて「再生可能エネルギー」とも言われる)

「新エネルギー」の割合は、ごくわずかです。しかし、2018年には、全体の5%をしめるまでになってきました。

日本政府は「2050年には化石燃料の使用をゼロにする」と言っています。実現できるでしょうか。

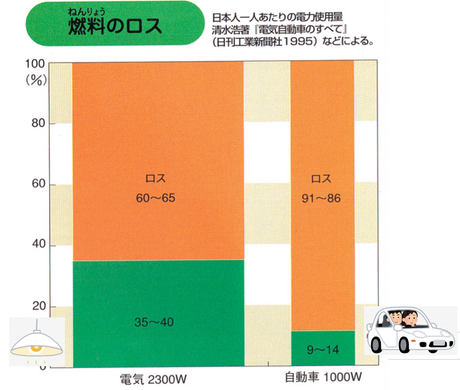

17⚫︎エネルギー効率を高める ーー自動車は「ハイブリッド」「水素」「電気」の時代ーー

エネルギーをこのまま使い続けると、いろいろな問題が起きそうです。さて、どうしたらいいでしょう。

その大きな解決方法が、ひとつあります。それは「エネルギーの節約」です。といっても、「テレビを見たり、自動車に乗ったりする回数を減らす」という方法ではありません。

右のグラフを見てください。「ロス」と書いてあるのは、「電気」を起こしたり、「自動車」を動かしたりするときに、うまく利用できず、おもに熱として逃げているエネルギーのことです。

⚫︎ハイブリッドカー

このロスを解決するひとつが「ハイブリッドかー」という自動車です。「ハイブリッド」とは「混血」という意味の英語です。「ハイブリッドカー」は、「ガソリンエンジン」と「電気モーター」の混血の自動車なのです。

ハイブリッドカーは、今までの自動車の半分ほどの燃料で同じように走ることができます。

⚫︎電気自動車

中国やインドでは、自動車や工場が出すガスで、空気汚染が深刻です。さらに「石油を使わない自動車」は、カーボンニュートラムにもつながります。ただ弱点は、1走行距離が短い。2充電に時間がかかる、です。

今、その問題を解決する「固体電池」の開発がすすんでいます。2022年には「トヨタ自動車が固体電池の自動車を発売する」と言われています。

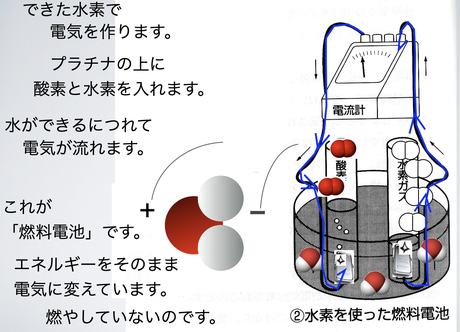

⚫︎水素自動車

水素で走る自動車が開発されました。「トヨタミライ」です。その自動車はエンジンのかわりに「燃料電池」で動きます。

「燃料電池」の仕組みは、かんたんに言うと「水の電気分解」の反対です。→

水素自動車の最大の問題は、どうやって水素を安く作るかです。

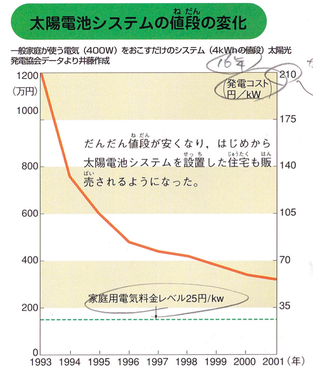

18⚫︎究極のエネルギー=太陽

ここまでに、いろいろな種類のエネルギーが出てきました。しかし、原子力をのぞいたすべてのエネルギーは、もともと「太陽のエネルギー」からできたものです。石油だって石炭だって、昔の生物が太陽のエネルギーを吸収して体を作り、それが地下にたまったものなのです。

そこで、太陽エネルギーを直接に利用する技術の研究がすすんでいます。太陽の光のエネルギーで発電する太陽電池は、すでに広く利用されるようになり、値段がだんだん安くなってきています。

「光のエネルギーをどのくらい電気にかえられるか」という効率も、技術の進歩によって、ずいぶんよくなりました。

太陽エネルギーで海水から水素出すを大量にどりだすことができれば。エネルギーの利用からおこる環境と資源の問題は解決するかもしれません。太陽エネルギーも海水も、無限といっていい量があるからです。

そんなときが、いつの日か、やってくるかもしれません。

[解説]

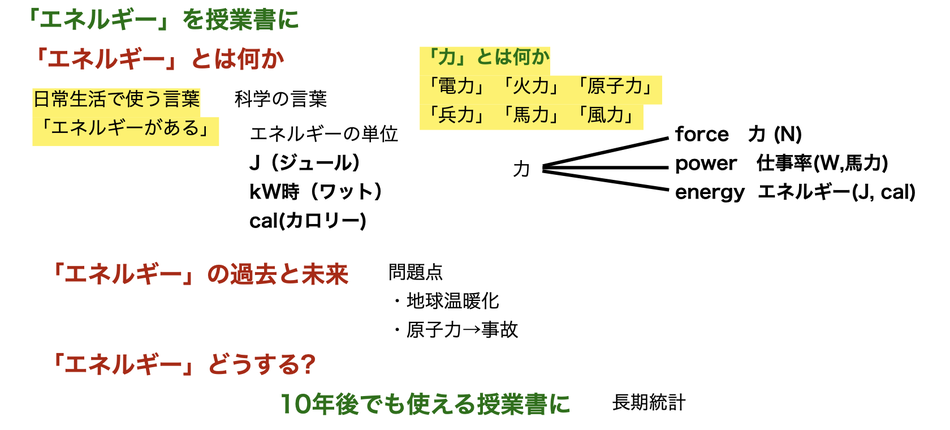

エネルギーの統計は、ふつう単位がわからない (↓ 10の18乗「ジュール」 石油換算 t )